「電子レンジ使用禁止の国がある」——そんな話を耳にして、ご家庭の電子レンジにふと不安を覚えたことはありませんか。日々の生活に欠かせない便利な調理器具だからこそ、その安全性は誰もが気になるところです。

インターネットを検索すれば、電子レンジ使用禁止の国はあるのか、特にロシアは電子レンジが禁止されているのかといった真偽不明の情報が飛び交っています。

この記事では、そうした漠然とした不安を解消するため、あらゆる角度から情報を徹底的に深掘りします。まず、噂の真相を明らかにしつつ、そもそも電子レンジの発祥国はどこで、どのような電子レンジの仕組みで食品を温めているのか、その基本から丁寧に解説します。

さらに、普及率について国別で見る世界の現状に目を向け、文化的な背景、例えばフランスでは電子レンジを使わないのはなぜか、またインドでの電子レンジの普及率はなぜ1%なのかといった興味深い事実もご紹介します。

多くの方が最も懸念されるであろう電磁波のマイクロ波の人体への影響と危険性や、根強く残る体に悪いという噂の嘘と真実についても、科学的な知見を基に客観的に検証します。もちろん、電子レンジで調理された食品の安全性や、知っておくべき電子レンジのデメリット、そして専門家も指摘する電子レンジの正しい知識と誤解まで、情報を網羅しました。

最終的には、明日からすぐに実践できる電子レンジの安全な使用方法を具体的にガイドし、一部で関心を集める電磁波カットフィルムの効果とは何かについても言及します。

この記事を最後までお読みいただければ、電子レンジに関する確かな知識が身につき、安心して日々の調理に活用できるようになるはずです。

- 「電子レンジ禁止国」という噂がなぜ広まったのか、その歴史的背景と真相がわかる

- 電磁波(マイクロ波)の性質や安全性、食品の栄養価に関する科学的で正しい知識が身につく

- 日本と海外の普及率の違いや、フランスやインドなど各国のユニークな食文化との関連性が理解できる

- 事故を防ぎ、電子レンジの性能を最大限に引き出すための安全かつ効果的な使い方を学べる

電子レンジ使用禁止の国はある?真相と国別普及率を探る

イメージ:クロラ家電ナビ

- 電子レンジ使用禁止の国はあるのか?

- ロシアは電子レンジが禁止されている?

- 電子レンジの発祥国はどこ?

- 電子レンジの仕組み

- 普及率について国別で見る世界の現状

- フランスでは電子レンジを使わないのはなぜ?

- インドでの電子レンジの普及率はなぜ1%なのか?

電子レンジ使用禁止の国はあるのか?

イメージ:クロラ家電ナビ

早速、本題の核心に触れたいと思います。結論を先に述べますと、現時点において、国家レベルで電子レンジの製造、販売、使用を全面的に法律で禁止している国は一つも存在しません。

では、なぜ「電子レンジ禁止国」という噂がこれほど広まっているのでしょうか。その背景には、インターネット上で過去の情報が更新されないまま拡散されたり、一部の健康に関する主張が誇張されて伝わったりすることが挙げられます。

特に、後述する旧ソビエト連邦での一時的な規制という歴史的な事実が、尾ひれがついて「今も禁止されている国がある」という誤解を生む大きな原因となっています。

現代において、先進国から発展途上国まで、世界中の国々で販売されている電子レンジは、国際的に認められた安全基準をクリアした製品です。したがって、私たちが日常的に接する「電子レンジ禁止国」という情報は、現代の事実とは異なる、過去の出来事や誤解に基づいた都市伝説の一種であると理解していただいて差し支えありません。

ポイントの再確認

現在、電子レンジの使用を国家として禁止している国は存在しません。この噂は、主に旧ソビエト連邦での一時的な規制という過去の事実が、インターネット上で誤って拡散された結果と考えられます。

ロシアは電子レンジが禁止されている?

イメージ:クロラ家電ナビ

「ロシアでは電子レンジが禁止されている」という情報は、現在は明確な誤りです。しかし、この噂には元となる歴史的な事実が存在します。

それは、1976年に当時の旧ソビエト連邦が、予防原則の観点から一時的に電子レンジの使用を禁止したという出来事です。当時のソビエトの研究者たちが、マイクロ波による加熱が食品の分子構造に与える影響や、人体への未知のリスクについて警鐘を鳴らしたことが背景にありました。これは、西側諸国とは異なる独自の安全基準と科学的アプローチに基づく判断でした。

しかし、その後、世界中で電子レンジの安全性に関する研究が進み、国際的な安全基準が確立されていきました。こうした流れの中で、ソビエト連邦の規制は時代にそぐわないものとなり、1980年代後半のペレストロイカ(改革)を経て、この禁止措置は正式に解除されることになります。

現在のロシア連邦では、他の国々と全く同じように電子レンジはごく一般的な家電製品として家庭に普及しています。モスクワの家電量販店を訪れれば、世界各国のメーカーの最新モデルがずらりと並んでいる光景を見ることができます。したがって、この噂は過去の一時的な出来事を指すものであり、現代のロシアの状況を全く反映していないのです。

電子レンジの発祥国はどこ?

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジが誕生した国は、アメリカ合衆国です。その発見物語は、科学史における有名なセレンディピティ(偶然の幸運な発見)の一つとして知られています。

舞台は第二次世界大戦終結直後の1945年。アメリカの大手防衛関連企業レイセオン社で、レーダー装置の心臓部であるマグネトロン(強力なマイクロ波を発生させる真空管)の改良に取り組んでいた一人の技術者がいました。彼の名は、パーシー・スペンサーです。

実験の最中、作動中のマグネトロンのそばに立ったスペンサーは、自分のズボンのポケットに入れていたピーナッツ入りのチョコレートバーが、体温とは明らかに違う熱でどろどろに溶けていることに気づきました。

この奇妙な現象に好奇心を刺激された彼は、次にトウモロコシの粒をマグネトロンの前に置いてみました。すると、あたりにポップコーンが弾け飛んだのです。さらに卵を置いてみたところ、爆発して同僚の顔に飛び散るという一幕もありました。

この偶然の発見から、スペンサーは「マイクロ波を食品加熱に応用できる」と確信。会社もその可能性を認め、開発チームが結成されました。

そして1947年、世界初の商用電子レンジ「レーダーレンジ(Radarange)」が発売されました。それは高さ約1.7m、重さ約340kg、価格は当時の価値で約5,000ドルという、レストランや病院向けの巨大で高価な装置でしたが、これが今日の家庭用電子レンジの全ての始まりとなったのです。

電子レンジの仕組み

イメージ:クロラ家電ナビ

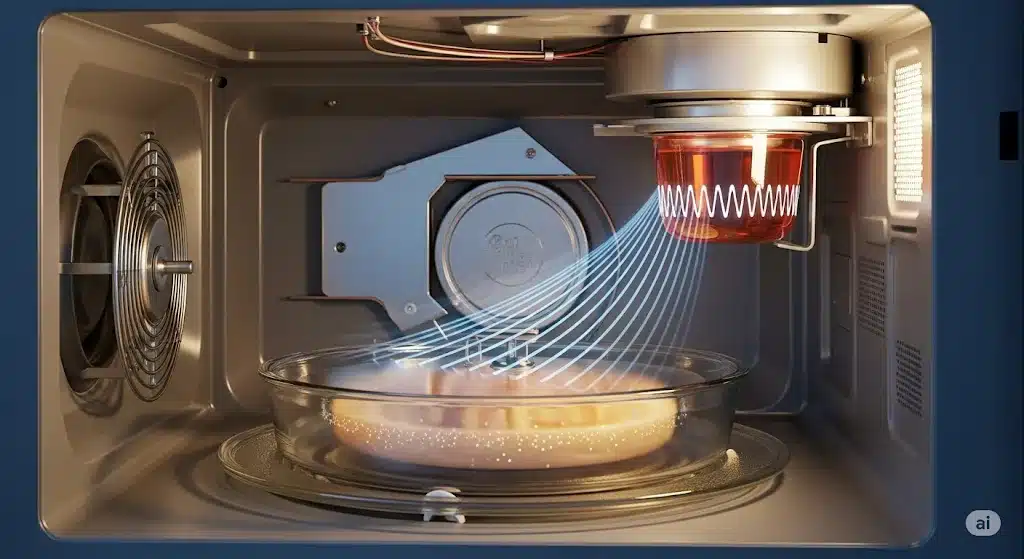

電子レンジが食品を温めることができるのは、「マイクロ波」と呼ばれる電磁波が持つ不思議な性質を利用しているからです。

まず、電子レンジの内部には「マグネトロン」という強力なマイクロ波発生装置が搭載されています。スイッチを入れると、ここから1秒間に約24億5000万回という驚異的な速さで振動するマイクロ波が庫内に放出されます。

一方、食品の多くには水分子(H₂O)が含まれています。水分子は、プラスの電気を帯びた部分とマイナスの電気を帯びた部分を持つ「極性分子」で、小さな磁石のような性質を持っています。この水分子が、超高速でプラスとマイナスが入れ替わるマイクロ波の電場に晒されると、その変化に追随しようとして猛烈な速さで回転・振動を始めます。

このとき、無数の水分子がお互いにぶつかり、激しくこすれ合うことで摩擦熱が生じます。この膨大な摩擦熱が、食品そのものを内側から発熱させ、温めるのです。フライパンや鍋が「外から熱を伝える」のに対し、電子レンジは「内側から熱を発生させる」という、全く異なる加熱原理に基づいています。このため、短時間でのスピーディーな加熱が可能になるわけです。

豆知識:なぜ陶器の皿は熱くならないの?

陶器やガラスなどの食器は、水分子をほとんど含まないため、マイクロ波が当たっても素通りしてしまい、直接加熱されることはありません。ただし、温まった食品からの伝導熱によって、結果的に器も熱くなることがあります。

普及率について国別で見る世界の現状

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジの普及率は、単にその国の豊かさを示す指標ではありません。むしろ、その国の食文化、生活様式、さらには住宅事情までを映し出す鏡のような存在です。ここでは、特徴的な国々の普及率を比較し、その背景を探ってみましょう。

先進国、特に共働き世帯が多く、利便性や時間短縮が重視される社会では、電子レンジはもはや生活インフラの一部となっています。一方で、伝統的な調理法が暮らしの中心にある国々では、その必要性自体が低く、普及が進んでいない状況が見られます。

| 国・地域 | 普及率(目安) | 背景・特徴 |

|---|---|---|

| 日本 | 約95%以上 | 世界最高水準の普及率。単なる温め機能だけでなく、蒸し、発酵、炊飯など、多機能なオーブンレンジが市場の主流を占める。 |

| アメリカ | 約96% | 「TVディナー」に代表される冷凍食品文化が根強く、電子レンジなしの生活は考えられないほど。大型で高出力のモデルが好まれる傾向。 |

| イギリス | 約81% | ヨーロッパの中では普及が進んでいる国の一つ。調理済み食品(レディミール)市場が大きく、電子レンジの需要を支えている。 |

| ドイツ | 約74% | 普及はしているものの、日本ほど多機能な製品は求められず、温めや解凍が中心のシンプルな単機能モデルの需要が高い。 |

| フランス | 約61% | 各家庭に本格的なオーブンがあるため、電子レンジはあくまで補助的な役割。「調理器具」というより「温め器」としての認識が強い。 |

| シンガポール | 約90% | 多忙な都市生活者が多く、外食や中食(テイクアウト)文化が発達。買ってきた料理を温めるために高い普及率を誇る。 |

| 台湾 | 約42% | 「大同電鍋」という国民的な万能電気釜が絶大な人気を誇り、蒸す・炊く・煮込むといった調理をこなすため、電子レンジの必要性が相対的に低い。 |

| インド | 約1% | 高価であることに加え、スパイスを多用し、じっくり煮込む伝統的な調理法にマイクロ波加熱が適さないため、文化的に普及しにくい。 |

これらのデータから、電子レンジという一つの家電製品を通して、世界各国の多様な暮らしぶりが見えてくるのは非常に興味深い点です。

フランスでは電子レンジを使わないのはなぜ?

イメージ:クロラ家電ナビ

「フランス人は電子レンジを使わない」というのは少し極端な表現ですが、他の先進国と比較して普及率が低く、またその用途が限定的なのは事実です。その最大の理由は、フランスの家庭に深く浸透している豊かな「オーブン文化」にあります。

多くのフランスの家庭のキッチンには、立派な電気オーブンやガスオーブンが標準装備されています。彼らにとってオーブンは、グラタンやキッシュ、鶏の丸焼き(ロティサリーチキン)、パンやタルトといった日常的な家庭料理を作るための、まさに調理の主役です。

このような文化において、電子レンジはどのような位置づけなのでしょうか。それは、あくまで「補助的な温め直し専用機」です。昨日の残りの煮込み料理を温めたり、冷凍食品を解凍したりといった用途には使われますが、日本のように「電子レンジでパスタを茹でる」「専用容器で魚を焼く」といった、調理そのものを電子レンジに任せるという発想はあまり一般的ではありません。

「本格的な料理はオーブンで時間をかけて作り、食事は家族や友人と楽しむ」という、食に対する彼らの価値観が、電子レンジとの付き合い方にも表れていると言えるでしょう。利便性一辺倒ではない、フランスならではの食文化が垣間見えます。

インドでの電子レンジの普及率はなぜ1%なのか?

イメージ:クロラ家電ナビ

インドにおける電子レンジの普及率が約1%と、世界的に見ても極めて低い水準にある背景には、単なる経済問題だけではない、根深い文化的な要因が存在します。

経済的な障壁

まず前提として、インドの広範な中間層以下の家庭にとって、電子レンジは依然として高価な家電製品です。生活必需品である冷蔵庫や洗濯機などの購入が優先されるため、電子レンジは「あれば便利だが無くても困らない」嗜好品のカテゴリーに分類されてしまいます。

伝統的な食文化との不適合

これが最も本質的な理由です。インド料理の神髄は、スパイスの複雑な香りと深いコクにあります。その風味を引き出すには、「スパイスを油で炒めて香りを出す(タドカ)」「タマネギを飴色になるまでじっくり炒める」「豆や肉を長時間煮込む」といった、時間と手間をかける工程が不可欠です。

これらの調理法は、マイクロ波による急速な内部加熱とは根本的に相容れません。電子レンジでは、インド料理特有の香ばしさや味の奥行きを再現することが非常に難しいのです。

調理器具の代替性

インドの家庭には、圧力鍋や「カダイ」と呼ばれる中華鍋に似た万能鍋が普及しており、これらで煮込み料理や炒め物を効率的に作ることができます。温め直しも、ガスコンロで直接鍋を火にかける方が一般的です。つまり、電子レンジが担うべき役割の多くが、既存の調理器具で十分に満たされているのです。

これらの要因が複合的に作用し、インド市場では電子レンジが広く受け入れられるには至っていません。これは技術の優劣ではなく、文化とライフスタイルに根差した選択の結果と言えるでしょう。

なぜ電子レンジ使用禁止の国があると言われる?噂の真相と安全性

イメージ:クロラ家電ナビ

- 電磁波のマイクロ波の人体への影響と危険性

- 体に悪いという噂の嘘と真実

- 電子レンジで調理された食品の安全性

- 電子レンジのデメリットは?

- 電子レンジの正しい知識と誤解

- 電子レンジの安全な使用方法

- 電磁波カットフィルムの効果とは?

電磁波のマイクロ波の人体への影響と危険性

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジの安全性を考える上で、多くの方が最も気になるのが「電磁波(マイクロ波)」の健康への影響でしょう。この点について、現在の科学的な共通見解は、「国際的な安全基準に適合し、正しく使用されている電子レンジから漏洩するマイクロ波が、人体に悪影響を及ぼす可能性は極めて低い」というものです。

厳格な国際安全基準

電子レンジから漏れるマイクロ波の量については、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)などの専門機関が、科学的根拠に基づいて詳細なガイドラインを定めています。各国のメーカーは、この基準値よりもさらに厳しい自社基準を設け、製品を設計・製造しています。

具体的には、電子レンジのドア部分には、マイクロ波を庫内に閉じ込めるための金属製のメッシュスクリーンが組み込まれており、これは「ファラデーケージ」と呼ばれる電磁波シールドの原理を応用したものです。また、ドアが少しでも開くと瞬時にマイクロ波の発生を停止させるインターロック機構など、何重もの安全装置が備わっています。

放射線との違い

ここで重要なのは、マイクロ波が「非電離放射線」であるという点です。これは、遺伝子(DNA)を損傷させるエネルギーを持たない電磁波のことを指します。レントゲン撮影で使われるX線などの「電離放射線」とは根本的に種類が異なります。

マイクロ波が人体に与える主な作用は、体の水分を振動させることによる「熱作用」ですが、安全基準内の漏洩レベルでは、体温に感知できるほどの影響もありません。

ただし、使用上の注意は必要です

ドアの建て付けが悪くなったり、ガラス部分にひびが入ったりするなど、明らかに破損している電子レンジを使い続けることは大変危険です。本体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門家による点検を受けてください。

体に悪いという噂の嘘と真実

イメージ:クロラ家電ナビ

「電子レンジは体に悪い」という言説は、昔から繰り返し語られてきましたが、その多くは科学的根拠が乏しいか、あるいは誤解に基づいています。代表的な噂について、その真実を解き明かしていきましょう。

噂:「食品の栄養素が根こそぎ破壊される」

真実:これは最もよくある誤解の一つです。加熱調理を行う以上、熱に弱いビタミンCやビタミンB群などが一部失われるのは、煮る・焼く・蒸すといった全ての調理法に共通しています。

むしろ電子レンジは、加熱時間が短く、茹でる調理のように大量の水を使わないため、水溶性ビタミンの流出を最小限に抑えられるというメリットさえあります。調理方法を工夫すれば、栄養保持の観点からは非常に優れた調理器具となり得ます。

いかがでしょうか。多くの噂は、部分的な事実や極端な例を一般化してしまっているケースが多いのです。正しい情報に基づいて判断することが重要ですね。

電子レンジで調理された食品の安全性

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジで調理された食品は、他の方法で調理された食品と比較して、安全性が劣るということはありません。この点について、世界保健機関(WHO)をはじめとする多くの公的機関が、科学的知見に基づいた見解を明確に示しています。

最も重要な基本原則は、「マイクロ波はエネルギーであり、物質ではない」ということです。しばしば「電磁波が食品に蓄積されて、それを食べると被ばくするのでは?」という心配をする方がいますが、これは根本的な誤解です。

マイクロ波は、スイッチを切ればその瞬間に消滅します。光が部屋に残留しないのと同じで、マイクロ波のエネルギーが食品の中に残り続けることは物理的にあり得ません。

したがって、電子レンジで調理した食品が「放射能を帯びる」ことも絶対にありません。「放射線」と「電磁波」は言葉が似ているため混同されがちですが、その性質は全く異なります。

WHOの見解

世界保健機関(WHO)は公式サイトで、「正しく使用されている限り、電子レンジは食品を調理するための安全で便利な方法です。電子レンジで調理された食品は、従来の方法で調理された食品と同じくらい安全で、同じ栄養価を持っています」と断言しています。

安心していただきたいのは、電子レンジ調理は、確立された安全な調理法の一つであるということです。もちろん、適切な加熱時間を守り、衛生的に取り扱うという、あらゆる調理法に共通する基本ルールを守ることが前提となります。(参照:一般財団法人 電気安全環境研究所 電磁界情報センター)

電子レンジのデメリットは?

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジは時間短縮の強い味方ですが、その加熱原理ゆえの限界やデメリットも存在します。これらを理解し、他の調理法と賢く使い分けることが、料理上手への近道と言えるでしょう。

加熱ムラとの戦い

最大のデメリットは、加熱ムラが生じやすいことです。冷凍ごはんを温めたら「周りはアツアツなのに中心はカチカチ」という経験は誰にでもあるはずです。これは、庫内のマイクロ波が均一に当たらないことや、食品の形状・厚みによって熱の伝わり方が変わるために起こります。

食感の変化(特に水分)

マイクロ波は水分を急激に蒸発させるため、食品によっては食感が大きく損なわれることがあります。パンはパサパサに、鶏肉は硬く、ご飯はベチャッとしたり、逆に硬くなったりします。特に揚げ物の衣のサクサク感を復活させるのは非常に苦手です。

美味しさの象徴「焼き目」がつけられない

電子レンジの加熱では、食品の表面温度がメイラード反応(糖とアミノ酸が加熱されて香ばしい風味や焼き色を生む反応)が起こるほどの高温になりにくいため、こんがりとした焼き色をつけることはできません。ステーキやハンバーグ、グラタンの美味しそうな焦げ目は、電子レンジ単機能では再現不可能です。(※オーブン機能やグリル機能付きの機種は除く)

容器の制約

金属製の容器やアルミホイルは、マイクロ波を反射して火花を散らすため絶対に使用できません。また、プラスチック容器も耐熱温度が低いものは溶けたりする恐れがあるため、「電子レンジ対応」の表示があるものしか使えません。

裂・発火のリスク

卵やソーセージ、イカなど、薄い膜で覆われた食材は、内部の水分が急激に膨張して破裂する危険があります。また、水分の少ない芋類やパンなどを長時間加熱しすぎると、炭化して発火に至るケースもあるため、過信は禁物です。

電子レンジの正しい知識と誤解

イメージ:クロラ家電ナビ

私たちの生活に深く根付いている電子レンジですが、意外と知られていない事実や、根強く残る誤解も少なくありません。ここで一度、知識を整理しておきましょう。

| よくある誤解 | 正しい知識(真実) |

|---|---|

| 【誤解】電磁波が食品に残留し、食べると人体に蓄積される。 | 【真実】電磁波は光と同じエネルギーの一種です。スイッチを切れば完全に消滅し、食品や庫内に残留することは物理的にあり得ません。 |

| 【誤解】電子レンジで加熱すると、すべての栄養素が破壊されてしまう。 | 【真実】加熱時間が短く、水の使用量も少ないため、茹でる調理法よりもビタミンなどの栄養素の損失を抑えられるケースが多いことが研究で示されています。 |

| 【誤解】どんなプラスチック容器やラップでも大丈夫。 | 【真実】必ず「電子レンジ使用可」の表示を確認する必要があります。非対応のものは高温で変形する恐れがあります。 |

| 【誤解】マイクロ波は食品を「放射能汚染」させる。 | 【真実】これは「放射線」との完全な混同です。マイクロ波に物質を放射化させる能力は一切なく、食品が放射能を帯びることは絶対にありません。 |

| 【誤解】飲み物を温めると突然沸騰することがある(突沸)。 | 【真実】これは誤解ではなく事実であり、非常に危険な現象です。水や牛乳などを加熱しすぎると、沸点を超えても沸騰しない「過加熱状態」になり、振動などのきっかけで爆発的に沸騰することがあります。加熱しすぎに注意し、スプーンを入れるなどして穏やかに加熱しましょう。 |

特に「突沸」現象は危険性が高いため、液体を温める際には十分な注意が必要です。

電子レンジの安全な使用方法

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジは正しく使えば非常に安全な調理器具ですが、一歩間違えれば火災やケガにつながる可能性も秘めています。以下の基本ルールを徹底し、安全に活用しましょう。

食品の過熱は絶対に避ける

特に、肉まん、中華まん、さつまいも、パンなど、水分の少ない食品は短時間で高温になり、炭化して発火しやすい性質があります。取扱説明書や食品のパッケージに記載された加熱時間を必ず守り、「温めすぎかな?」と感じたらすぐに停止しましょう。オート機能に頼りすぎず、こまめに様子を見ることが重要です。

庫内の清掃を習慣にする

調理中に飛び散った食品カスや油汚れにマイクロ波が集中すると、そこが異常に加熱されて発火する危険性があります。使用後は、固く絞った布巾などで庫内をこまめに清掃する習慣をつけましょう。特に、天井部分やマイクロ波の出口カバーは汚れが溜まりやすいので要注意です。

禁止されている容器・食材を入れない

これは基本中の基本です。アルミホイル、金属製の食器・カトラリー、金銀の装飾がある皿は、火花放電(スパーク)を引き起こし、機器の故障に直結します。また、殻付きの卵や破裂の危険がある食材は、取扱説明書に従って正しく下処理をするか、加熱を避けましょう。

空焚きは厳禁

庫内に何も入れずに運転させる「空焚き」は、発生したマイクロ波を吸収するものがないため、マグネトロンなどの内部部品に深刻なダメージを与え、故障や発火の原因となります。絶対にやめましょう。

ほんの少しの注意で、電子レンジは格段に安全な道具になります。ご自身の安全、そして大切なご家族の安全のために、これらのルールをぜひ守ってくださいね。

電磁波カットフィルムの効果とは?

イメージ:クロラ家電ナビ

電子レンジから漏れるとされる微量の電磁波に対して、不安を感じる方向けに「電磁波カットフィルム」や「電磁波防止エプロン」といった製品が市販されています。これらの製品は、特殊な金属繊維などを織り込むことで、電磁波を反射・吸収し、減衰させる効果を謳っています。

これらの製品が、電磁波をある程度遮断する効果を持つこと自体は事実かもしれません。しかし、その購入を検討する前に、まず理解しておくべき最も重要なことがあります。それは、日本の法律(電気用品安全法)や国際的な安全基準をクリアした、正常に機能している電子レンジは、それ自体が非常に高性能な電磁波シールド機能を持っているという事実です。

電子レンジのドアは、マイクロ波をほぼ完璧に庫内に閉じ込めるように設計されています。そのため、作動中に外部に漏れ出る電磁波の量は、健康に影響を与えるレベルをはるかに下回る、極めて微量なものです。

結論として、これらのカットフィルムは、科学的・医学的な観点から見て、安全のために必須なものではありません。むしろ、過度な安心感から機器本体の異常(ドアの歪みなど)を見過ごしてしまったり、通気口を塞いでしまったりするリスクも考えられます。

どうしても不安で、精神的な安心感を得るために使用するという選択は否定しませんが、それがなければ危険だという認識は誤りであると言えるでしょう。

総括:電子レンジ使用禁止の国はない

今回は、「電子レンジ使用禁止の国」という噂を入り口に、電子レンジの仕組みから安全性、世界での使われ方まで、幅広くそして深く掘り下げてきました。最後に、この記事で得られた知識の要点をリスト形式で振り返ります。

- 現行法で電子レンジを全面的に禁止している国は世界に存在しない

- 「禁止国」の噂は旧ソ連の一時的な規制が誤って拡散されたもの

- 電子レンジはアメリカの技術者パーシー・スペンサーの偶然の発見から誕生した

- マイクロ波が食品内の水分子を振動させる摩擦熱で内部から加熱する

- 日本の普及率は95%超で世界トップクラスだがインドでは約1%と極端に低い

- フランスでは調理の主役はオーブンであり電子レンジは補助的な温め専門

- インドでは伝統的な調理法と経済的な理由から普及が進んでいない

- 国際安全基準に準拠した製品を正しく使えば電磁波の健康リスクは極めて低い

- マイクロ波は非電離放射線でありX線などとは異なる

- WHOも電子レンジ調理の安全性を公式に認めている

- 調理後の食品に電磁波や放射能が残留することは科学的にあり得ない

- 栄養素の損失は加熱時間が短い分、他の調理法より少ない場合もある

- 加熱ムラ、食感の変化、焼き目がつかない点が主なデメリットである

- 金属容器の使用禁止や食品の過熱防止など安全ルールは必ず守る

- 「体に悪い」という情報の多くは誤解や科学的根拠の乏しいものである